沼津高専だより128号

学校案内

新年度にあたって(年度方針等)

A rolling stone gathers no moss

学校長 岡田 哲男

日本の教育機関では新年度が4月に始まります。学校年度は国によって異なり、北米やヨーロッパ、中国などでは9月始まりです。日本の学校の年度をこれに合わせると留学する人が増えると主張する人もいますが、効果は不明で、あまり議論は深まっていません。実は日本にも4月に始まらない年度が多数存在します。たとえば、最近値段が上がって話題になっている米に関する米穀年度は11月に始まります。

日本では進学や就職などに伴う新生活が4月に始まることが必然的に多く、4月から翌年3月までの一年が生活上重要な周期になっています。学生の皆さんの中には、沼津高専への入学を機に、親元を離れ寮生活を始めた人が少なくないでしょう。また、来年4月にはこれまでとは異なる場所で新たな生活を始める人もいると思います。学校や仕事の都合であちこち引っ越しを繰り返す人がいる一方で人生を通じて同じ場所で暮らす人もいます。“A rolling stone gathers no moss”は、苔を良いものと捉えるか、好ましくないものと考えるかで正反対の意味になります。あちこち動くのか、同じ場所に留まるのか。一般論として良しあしを語ることはできません。個人の価値観や人生観に強く依存する問題でもあります。皆さんはこの英文をどちらの意味と捉えるでしょうか?

Start Me Up♪

機械工学科長 永禮 哲生

昨年度に引き続き、機械工学科の学科長を務めます永禮です。今年度もどうぞよろしくお願い致します。昨年のこの時期の高専だよりで、学生フォーミュラへのチャレンジを開始した学生達を紹介いたしました。この一年間で、車両設計・作製の練習として高校生エコラン大会の出場車両を作製したり(残念ながら、大会は雨天で中止となってしまいましたが)、スポンサー企業、支援企業を募ったり、他の大学と連携しながらチーム体制を強化してきました。そのかいあって、今年度の日本学生フォーミュラの大会にエントリーし、現在は、機械工学科以外の学生も参加し、車両の製作に入っております。活動は始まったばかりで、まだまだ資金面、技術面で足りないところはありますが、飛躍につながる一歩を踏み出しました。その他にも、小型電気自動車の改造プロジェクトを行うなど様々な形で学生たちのチャレンジが始まっています。こうした目に見えるチャレンジは分かり易く印象にのこりやすいものではありますが、大きなチャレンジでなくとも、この一年間に何か1つでも挑戦することを見つけ、小さなことでもよいので、一歩を踏み出してみてください。

新たなつながりと楽しい挑戦

電気電子工学科長 小村 元憲

電気電子工学科の学科長2年目を務めます小村です。昭和51年生まれの49歳です。この4月元気な新入生を迎え、恒例のE科歓迎会を催しました。上級生の企画運営で総勢90名学生+教員が参加し、初めは緊張していた新入生もすぐに明るい笑顔を見せてくれました。上級生と下級生がお互いを高めあうつながりの中、それぞれの学生の新しい発見と楽しい挑戦が生まれる空気ができていると感じます。教員の方も、昨年度は高橋先生、今年度は白倉先生が着任され、フレッシュで活気のある学科になっています。

現在、Society 4.0からサイバー空間の技術が発展し、一定の情報技術が身に着けやすいツールとなってくる中、Society 5.0でのフィジカル空間技術との融合のために、電気、機械の基幹分野の技術者の重要性が更に増しています。多くの企業や大学からの期待を受け、学生達は未来創造エンジニアになるべく成長を続けています。

主体的な学びを支える教育環境の実現に向けて

電子制御工学科長 大庭 勝久

本年度から学科長を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。新年度が始まり4月には41名の新入生を迎えると共に、新たに森正光先生が着任され11名の体制で教育・指導にあたっています。今年度の学級担任について紹介します。1年担任は米田慧司助教、副担任は鈴木静男教授、2年担任は塔娜助教、副担任は森正光助教、3年担任は大沼巧教授、4年助言教員は小谷進教授、5年助言教員教員は遠山和之教授、就職担当は鄭萬溶教授です。

本学科の専門教育の中核科目「電子機械設計・製作」では、「ロボットと共に創る社会」をテーマに、地元企業と連携した実践的な教育を行っています。今年度は「まちづくり」をコンセプトに、施設見学等を通じて課題を発見し、これまでに修得した専門知識を活かして、現場での活用を想定したロボット開発に取り組んでいます。将来、技術者として社会に貢献するため、実践力の向上を目指して主体的な学びを重ねています。

今後も、より良い教育環境の構築と学生の成長を支えるため尽力してまいります。よろしくお願いいたします。

技術力向上に挑む学生を求む

制御情報工学科長 鈴木 康人

令和7年度もよろしくお願いいたします。

令和6年度は年度の途中より、2名の新しい教員を採用しました。両名とも、VRやIoTなど新しい情報技術を専門とされており、今後のS科の教育の幅を広げてくれるものと期待しています。

また、昨年度の高専だよりで、本学科所属学生の技術力向上を目的に、課題研究という科目を通して応用技術紹介の機会を設ける旨、ご紹介いたしました。ヴァーチャルリアリティゴーグルを使ったテーマ、3Dモデルの作成に関するテーマ、スマートフォンアプリ作成に関するテーマ、コンピュータのシェルスクリプトに関するテーマという4テーマを準備し、2テーマに応募がありました。応募のなかった2テーマについては重複で応募したいという希望が寄せられましたが、この科目は2テーマ重複して参加できないようになっております。そのため残念ながら2テーマだけの開講となりました。本年度も同じ4テーマを募集する予定です。1-4年のS科学生による積極的な参加を期待しています。

春の日は春の歌

物質工学科長 古川 一実

令和7年度より前任の青山先生のタイ高専赴任に伴って、物質工学科長を仰せつかりました古川です。3月に賑やかだった卒業生が巣立ち、安堵感と寂寥感が漂ったのも束の間で、4月には42名の新1年生とマレーシアから1名の留学生が入学しました。新任教員としては、計算化学を専門領域とする井内哲准教授が着任しました。新しい春が来ました。

学生の皆さんも、各学年で気持ちを新たに新年度を過ごしていると思います。5年間と聞くと長く感じますが、同じ一年の繰り返しは無く、その学年でしかできない学びや体験があります。そしてあっという間に時が過ぎていきます。学生の皆さんには、どのようなことを目標にして過ごすのか心に決めて、充実した一年にしてもらいたいと思います。また、困難を一緒に乗り越えていく仲間を大切にして、楽しく過ごしてください。

今年度も、学生・教員ともども科学技術にワクワクしながら学んで前進する物質工学科でありたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

多様化する社会に必須の教養教育

教養科長 鈴木 久博

今年度教養科では新たに二名の先生を迎えました。国語科に佐世保高専から邵金琪先生、社会科に谷津亮太郎先生が赴任しました。一方、昨年度末をもって社会科の太田匡洋先生が辞職、また寮監の川口喜弘先生が定年退職しましたが、それぞれ非常勤講師および再雇用教員として引き続き教育に携わっています。

教養科は専門学科ではありません。従って本校への入学する目的として教養科を挙げる人はいないでしょう。専門分野の知識や技術を身に着け、世の中に貢献するというのが一般的な動機だと思います。しかし、教養科には学生の皆さんが専門科目を学ぶ上で必要な基礎学力や、幅広い教養とそれに基づいた思考力・判断力を涵養するという重要な役割があります。多様化する現代社会においては必須の教育とも言えるのではないでしょうか。

様々な個性を持つ学生の皆さん一人一人に対応できるよう、日々尽力してまいります。今年度もよろしくお願い申し上げます。

学生生活を健やかに

学生生活支援室長 小林 美学

学生が健やかな学校生活を送れるよう、学生生活支援室では今年度も学生と一緒に考え、歩んで行きたいと思います。

相談窓口としては昨年度からFormsも利用し、学生がスマホなどから気軽にアクセスできるようになっています。また昨年度より上級生によるピアサポート活動も始めました。まだ本格的な活動には至っていませんが、無理なく少しずつ活動の輪を広げて行きたいと考えています。

精神科医、カウンセラー、ソーシャルワーカー、コーディネーターで構成されている専門職については、4月から新たに坂井稔スクールカウンセラーが加わり、カウンセラーが4名体制になりました。これまで以上に多くの学生の相談に対応できるものと期待しています。学生に関する相談については保護者の方も利用できますから、お困りの場合はぜひご利用ください。

学生生活支援室の活動についてはウェブページでも紹介しています。お時間のあるときにぜひご覧ください。本年度も学生生活支援室をよろしくお願いします。

着任挨拶

母校に着任して

電気電子工学科 白倉 孝典

2025年4月より電気電子工学科に助教として着任いたしました白倉です。2025年度は学生実験科目の他、E科1年生の直流回路という科目を担当いたします。直流回路は、回路理論や電子回路といった回路系科目の基礎にあたる科目です。数学的な難しさと物理学的な難しさの相乗効果により、昔からE科の登竜門的な科目として位置づけられてきました。難しい科目ではありますが、高学年で学ぶ応用的な科目に向けて、直流回路でしっかりと計算の基礎体力をつけてもらえるよう努力したいと思います。

また、私の専門分野は磁性体を用いて高性能な電子デバイスの実現を目指すスピントロニクスという分野です。本分野に進むきっかけは沼津高専での卒業研究です。卒業研究は1年間と短いですが、その経験が進路に大きく影響しうることを体感しており、学生さんに楽しんで研究を経験してもらえればと思っております。よろしくお願いいたします。

沼津高専で進める宇宙の研究

電子制御工学科 森 正光

私は宇宙物理学を専門としています。特に、ニュートリノという目に見えない微小な粒子を使って超新星爆発という現象について研究しています。超新星爆発というのは“新星”という名前とは裏腹に、太陽よりも10倍くらい重い星がその生涯を終えるときに起こす大爆発であるとされています。古代の人はあるとき突然、夜空に輝く星が出現したのを新しい星が生まれたと考え名前を付けたようです。実際に、藤原定家が書き残した『明月記』には1054年に起こった超新星爆発についての記述がなされています。さて、もしかしたらなじみのない宇宙や素粒子ですが、この静岡県は浅からぬ関係があったりします。例えば、ニュートリノは「幽霊粒子」とも呼ばれるほど観測するのが難しい粒子です。この粒子を観測ためにスーパーカミオカンデという直径、高さともに40mの巨大水タンクを作りました。このスーパーカミオカンデには1万本の光センサーが取付られていて、それらはすべて浜松ホトニクス社製です。また、静岡にゆかりのある宇宙物理学の研究者が多く活躍しています。このような場所で研究、教育に関われて光栄に思います。

沼津高専の皆様、こんにちは

制御情報工学科 中村 ふみ子

昨年の10月に制御情報工学科の准教授として着任いたしました中村ふみ子と申します。高専への就職は2校目となるため、ある程度雰囲気は理解しているつもりでしたが、沼津での生活にまだ慣れておらず失敗ばかりしております。どうぞ温かい目で見守っていただけますと幸いです。高専はどの学校も外観は似ていますが、それぞれ独特の文化があると思います。沼津高専の校風は大変誠実であると感じております。通りすがりの学生、教職員の皆様は必ず挨拶をしてくださいますし、話してみると何より相手の話をよく聞かれます。私の方から見習いたいと思う部分が沢山あります。学生の皆様にはぜひ高度な技術者、研究者になることを目指してほしいです。大学3年生の時、初めて「設計」という学問に触れ、そこからモノを生み出す面白さに目覚めました。プログラミングやコンピュータのオタクな雑談はウェルカムです!そういう時は、ぜひ私の研究室に遊びに来てください!

高専だからできることを目指して

制御情報工学科 勝俣 安伸

令和6年6月より制御情報工学科に着任しました、勝俣安伸と申します。私自身も沼津高専の卒業生で、情報技術を軸として民間企業等での経験を経て、現在はバーチャルリアリティ(VR)分野の研究に取り組んでいます。VRは人工的に現実のような体験を作り出す技術で、技術的な面白さや工学的な応用に留まらず、人間にとっての身体や体験の本質に迫る魅力があります。

現在、人工知能(AI)などの技術により、仕事の内容や求められる能力が変わりつつあります。学生の皆さんは何を学びどのような進路を選べば良いのか迷うことがあるかもしれません。だからこそ、最新のトレンドを意識しつつ、自分が興味を持って取り組める独自のテーマを見つけて、それを着実に育てていくことが大切です。そのための環境として高専は最適です。皆さんの学生生活が充実したものになるようサポートをしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

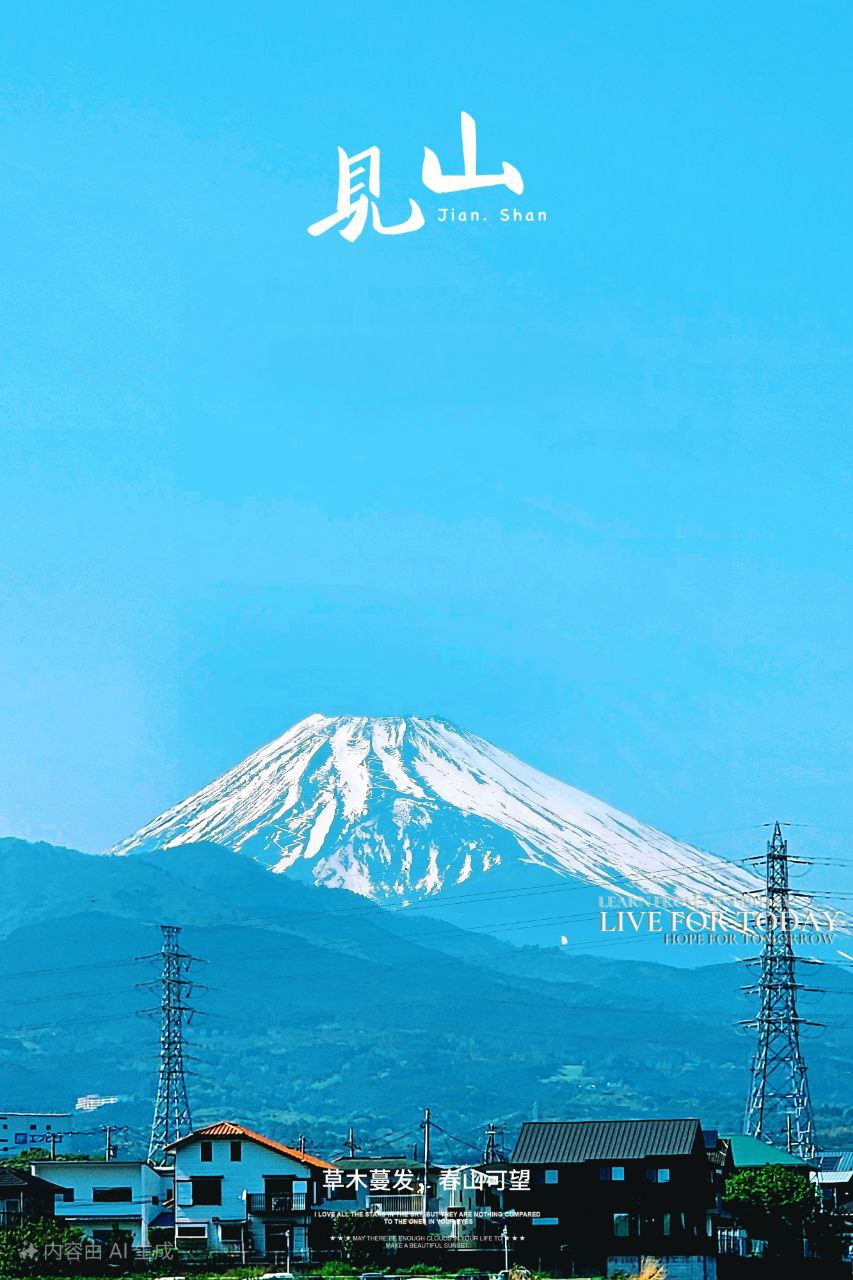

初めての高専生活

物質工学科 井内 哲

令和7年4月より物質工学科に着任しました井内哲と申します。15年ほど大学教員として研究教育活動を行ってきましたが、この度、初めて高専に入れていただくことになりました。新しい環境で出会う新しい経験に戸惑うことも多々ありますが、楽しんでいます。そして晴れた日には、横に富士山を眺めながら自転車で通勤できる贅沢に喜んでいます。

私は、原子・電子の振る舞いをコンピュータでシミュレーションすることで分子の性質や現象を調べる計算化学を専門としています。シミュレショーンやAI等の情報技術は物質を扱う化学分野にも浸透してきています。私自身勉強しながら、近年の急速な変化も学生の皆さんが興味をもって、そして楽しんで学べる場を提供していけるよう努めていく所存です。富士山が見えるのが当たり前になっても、それを眺めて喜んでいた頃の初心を忘れずにいたいと思います。よろしくお願いいたします。

文学とともに育む、ことばと思考の力

教養科(国語) 邵 金琪

本年度より教養科の国語の教員として着任いたしました、邵 金琪と申します。関西大学大学院文学研究科で日本近現代文学を学び、佐世保工業高等専門学校の教員を経て、本校に着任する運びとなりました。今年度は電気電子工学科1年の担任を任されることになりました。

国語の授業では、日本文学に触れることで、日本語の豊かさや表現の奥深さを学ぶことができます。そして、沼津という土地は、若山牧水、井上靖といった日本文学者のゆかりの地として知られています。地域に根ざした文学に親しむことで、身近な文化や風土の魅力を再発見し、日本語という言語文化の大切さを実感することができます。こうした学びを活かしながら、専門分野における論理的思考力や表現力を育てられるように寄り添っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

目の前の風景を考える

教養科(社会) 谷津 亮太郎

この春、教養科に着任いたしました谷津亮太郎と申します。専門は文化地理学・歴史地理学で、主に地域文化の研究を行っています。

さて、これを読んでくださっている皆さんは地理学について、どのようなイメージをお持ちでしょうか?地形のことをやる学問、あるいは地域の気候や特産物のようなものを扱う学問、というイメージが一般的なものだと思います。しかし、地理学はそれだけではありません。例えば、日本の地理学は「風景」という概念を扱います。名所・名勝というような観光に使われる景色、あるいは浮世絵にもあるような「風景画」、子供のころの「原風景」まで、眼前の景色にかかわるもの、ほとんどが地理学で扱える題材です。

言葉を変えてみると、目に映る世界を捉えるための学問とも言えますね。どうでしょうか?このように言い換えてみると、地理学って、ちょっとおもしろそうだと思いませんか?

教育後援会から

未来へ踏み出す新たな一歩

教育後援会会長 菅沼 妙子

この春、本校に新しい仲間を迎え、新たな一年が始まりました。新入生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。技術者としての道を志し、本校を選んだ皆さんのこれからの成長を心より応援いたします。

社会は変化し続け、皆さんが学ぶ知識や技術が未来を切り拓く力となります。新しい環境で戸惑うこともあるかもしれませんが、自分の可能性を信じ、学び続けることが重要です。

教育後援会は、学校と連携し、皆さんの学びの場をより充実させるために活動しています。研究や課外活動の支援、生活環境の整備を通じて、安心して学べる環境づくりを進めています。時には迷うこともあるでしょうが、その一歩を踏み出せるよう支えることが私たちの役割です。

保護者の皆様には、温かく見守りながら、ときには励まし、助言をいただければ幸いです。皆様とともに、未来を担う技術者たちを支えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

新入生から

「高専」という場

機械工学科1年 齋藤 勇之介

高専に入学してから早2ヶ月が過ぎました。その時の中で私が感じたことがあります。 一つは高専のユニークさです。その中で特に印象に残るのが授業です。高専で展開される授業はその内容もさることながら、授業の進め方にも多様性があり新鮮ですが、大変に感じることもあります。

90分という授業時間の長さもその大変さの一因です。私にとって90分間集中し続けるのは、かなりの忍耐力を要しますが、勉強においていかれないよう慣れていかねばなりません。

また、高専は「努力して学ぶ人に手厚く、手を抜く人に厳しい」場であると感じました。高専には図書館やFuji Caféなどの、授業外の学習支援が充実しています。勿論これをどう活用するかは私たち次第で、それを斡旋されることも強制されることもありません。だからといって怠けていると結果に表れてしまいます。これから自身の夢を実現する為、努力していきたいと思います。

仲間と共に歩む

電気電子工学科1年 筑地 淳之介

入学から2ヶ月が経ち、初めは慣れなかった90分授業や親の元を離れて暮らす寮生活に慣れてきました。

高専の授業では専門の知識を身につけた教員が講義を行うため、難しい内容でも分かりやすく教えてくれます。また、教員が3分ほどの休憩を途中で挟むため、90分の授業でも集中して取り組むことができます。

そして、クラスや寮には様々な個性を持った人がいます。その個性はどれも同じではなく、一人一人が違う個性を持っています。

そんな個性豊かな人たちが集まっているからこそ新しい視点、考え方が生まれたり、学びを得ることがあります。しかし、その個性の違いにより、クラスの中で悪い方向に行く場合もあります。

優秀な技術者になるためには技量だけでなく、仲間とのコミュニケーションも重要です。自分を大切にしつつ、周りの人に思いやりをかけることで全体として良い雰囲気を作ることができたら良いなと思います。

先輩の背中

電子制御工学科1年 吉野 颯人

私たちが沼津高専に入学してから、早くも2か月が経ちました。90分の授業や寮での生活、部活動にも少しずつ慣れてきました。合格した時の喜びや、入学式のあの興奮した気持ちは今でもはっきりと思い出せます。

学びたかったことに触れ、自由で楽しい日々を送っている一方で、不安やストレスを感じる場面も増えてきました。授業の内容は最初の一か月と比べてかなり難しくなり、人間関係でも壁にぶつかることが多くなっています。

それでも、「楽しい」と思える瞬間はたくさんあります。先輩方が助けてくれるからです。勉強面だけでなく、部活動でもアドバイスをもらうことは多く、雑談する機会も増えてきました。高専に長くいるからこそ話せるエピソードやアドバイスはとても面白く、心の安らぎになっていますし、自分も努力しようと思うきっかけになります。

まだまだ未熟で弱い自分ですが、来年以降入ってくる後輩たちを助けられるような、今の先輩たちのような人になれるよう、日々努力しています。

自由の学校

制御情報工学科1年 鈴木 晴人

新たな生活への大きな期待感で満ちていたあの頃から、もう三カ月がたったと思うと、時の進みの早さを実感せざるを得ません。

私が数か月間の高専生活で気づいたのは、ここは自由の学校だということです。

高専生たちは、同じクラスの仲間はもちろん、部活の先輩や仲間たち、同じ寮の人々とも関わりあいながら生活します。高専には、そうした関わりを通して、いろいろな影響を受けることができる機会がたくさん設けられています。友人たちと勉強を教えあうもよし、大会を目指して部活動に打ち込むもよし、仲間たちと共に校内外で設けられたコンテストに挑むもよしと、つくづくぐ「自由の学校」であるなという風に感じます。

私たちは、この先学生生活を送る中で、様々な困難にぶつかることになります。そんなときも、仲間たちから大いに影響を受け、また与えもしながら、努力していきたいと感じています。

2ヶ月の高専生活を通して

物質工学科1年 塩入 詩恩

沼津高専に入学してから、まだ2ヶ月ほどしか経っていませんが、中学生の頃に比べて自立したと感じています。例えば、寮生活では、自分のことは自分で行ない、授業もスピードが速く専門的なので、自主的に予習や復習をするようになりました。新しい生活に慣れるまでは大変でしたが、共に学ぶ仲間、なんでも話せる友達、優しく温かい先輩方、そしてわからないところ所を丁寧に教えてくださる先生方のおかげで、頑張ることができました。

また、この2ヶ月で今まで家族にどれだけ支えられてきたかを実感することが出来ました。寮から家に帰ってくると、私の好きなご飯を作ってくれたり、布団を洗って綺麗にしてくれていたり、話を優しく聞いてくれたりと、今まで当たり前だと思っていた家族の温かさを改めて感じました。そんな家族に恩返しができるよう、5年間で、人柄のよい優秀な技術者へと成長したいと思います。そのために、勉強だけでなく、自分が興味を持ったことにも積極的に挑戦していきたいです。

新しい環境での成長と思い出

電気電子工学科3年 アハマドアマルディンビンラムザム@ラムザン

沼津高専での生活が始まって、早くも2か月が経ちました。試験の時期が近づいてきて、日本に来たのがつい昨日のことのように感じます。この2か月はとても楽しく、充実していました。

私はマレーシアから来た留学生で、文化や言語の違いからうまく馴染めるか不安でしたが、先生やクラスメートの皆さんが温かく迎えてくれ、困ったときに助けてくれたおかげで安心できました。

私はイスラム教徒で、豚由来の食品が食べられません。日本では豚を使った料理も多いため、最初は食べられるものがあるか心配でしたが、刺身のように食べられる料理もあり、刺身は新鮮でとても美味しかったです。メロンパンやおにぎりもお気に入りで、コンビニに行くとよく買っています。

日本での生活にはいろいろな困難がありますが、それでも私は毎日を楽しんでいます。日々の生活や授業の中で多くを学び、学生としてだけでなく、一人の人間としても成長できていると感じています。

ミャンマー人留学生の志

電子制御工学科3年 イェーイィトゥン

令和7年4月から、沼津高専の電子制御工学科の3年生として編入しました。沼津高専で初めてのミャンマーからの留学生と聞いていますので、ミャンマーのことを紹介しながら、良い実績を残せるように頑張りたいと思っています。ここに来たばかりの頃は不安いっぱいで緊張しましたが、2ヶ月が経ちだいぶ慣れて来ました。初めて会った時から声をかけてくれたクラスメート、何があっても助けてくれたテューター、いつも相談に乗ってくださる担任の先生、そして私のような留学生もわかりやすく丁寧に教えてくださる授業の先生方のおかげで、毎日の勉強がとても充実しています。学校のことや寮のことも順調に進むように助けてくれる学生係や寮務係など、たくさんの方々の支えがあってこそ、沼津高専で安心して過ごすことができています。沼津高専生としての日々を通じて日本の文化も学びながら、これからも精一杯勉強を頑張って、将来は日本とミャンマーの掛け橋になる技術者になりたいです。

物質工学科3年 リー ジュン リン

4月2日に日本に来てから、もう2ヶ月がたちました。空港に着いたときは、すべてが新しくて少し不安でした。食べ物や文化、生活の仕方など、毎日新しいことを学びながら少しずつ慣れてきました。

私にとって一番大変だったのは言葉です。中国で 1 年半日本語を勉強しましたが、日本人と話すときにうまく聞き取れなかったり、言いたいことが言えなかったりしました。特に、沼津高専に来た最初の日に体調が悪くなって、病院で点滴を受けたときは、病院の紙が読めず、困りました。でも、担任の後藤先生や生活サポートの先輩たちのおかげで、なんとか安心して生活を始めることができました。

コンビニや銀行、市役所等に行くときは事前に言葉を調べたり、翻訳アプリを使ったりしています。こうした経験を通して、日本語を話すことに少し自信がついてきました。

日本の生活では、マナーやルールを守ることが大切です。電車の中では静かにすることやごみの分別、食事のマナー、寮の点呼など、最初は大変でしたが、だんだん慣れてきて日本の文化を少し理解できるようになりました。

大変なこともありますが、友だちと一緒に町を歩いたり、美味しいものを食べたり、写真を撮ったりする時間も楽しいです。これからも頑張って、日本語をもっと上手に話せるようになり、専門の勉強にも力を入れたいです。そして、日本の文化をもっと知りたいと思います。

4月2日に日本に来てから、もう2ヶ月がたちました。空港に着いたときは、すべてが新しくて少し不安でした。食べ物や文化、生活の仕方など、毎日新しいことを学びながら少しずつ慣れてきました。

私にとって一番大変だったのは言葉です。中国で 1 年半日本語を勉強しましたが、日本人と話すときにうまく聞き取れなかったり、言いたいことが言えなかったりしました。特に、沼津高専に来た最初の日に体調が悪くなって、病院で点滴を受けたときは、病院の紙が読めず、困りました。でも、担任の後藤先生や生活サポートの先輩たちのおかげで、なんとか安心して生活を始めることができました。

コンビニや銀行、市役所等に行くときは事前に言葉を調べたり、翻訳アプリを使ったりしています。こうした経験を通して、日本語を話すことに少し自信がついてきました。

日本の生活では、マナーやルールを守ることが大切です。電車の中では静かにすることやごみの分別、食事のマナー、寮の点呼など、最初は大変でしたが、だんだん慣れてきて日本の文化を少し理解できるようになりました。

大変なこともありますが、友だちと一緒に町を歩いたり、美味しいものを食べたり、写真を撮ったりする時間も楽しいです。これからも頑張って、日本語をもっと上手に話せるようになり、専門の勉強にも力を入れたいです。そして、日本の文化をもっと知りたいと思います。

寮生会活動について

快適な寮づくり

R7年度寮長 制御情報工学科4年 栗原 実珠

私たち寮生会は、寮三役・風紀・企画・総務・庶務・IT管理・会計・学習支援部の7つの部署が中心となって寮運営に取り組んでいます。翔峰・栄峰・光峰・明峰・清峰・優峰・秀峰の各棟にはそれぞれ棟長や階長などの棟役員が配置され、快適な集団生活の維持に日々努めています。

寮生会の主な役割は、寮生一人ひとりが安全、そして快適に楽しく過ごせる寮づくりです。寮則の見直しや救命講習、季節ごとのイベントの企画などを行っています。中でも毎年5月に開催している寮祭は、寮生だけでなく寮外生や地域の方々も参加し、寮生活の中でも特に注目されるイベントです。また、新しい取り組みとしてアナフィラキシー対策講座を開催し、緊急時に備えて役員が対処法を学びました。

自治寮ならではの自主性を大切にしながら、寮生一人ひとりが協力し、寮の運営や生活環境の維持に取り組んでいます。