沼津高専だより127号

学校案内

学校長から

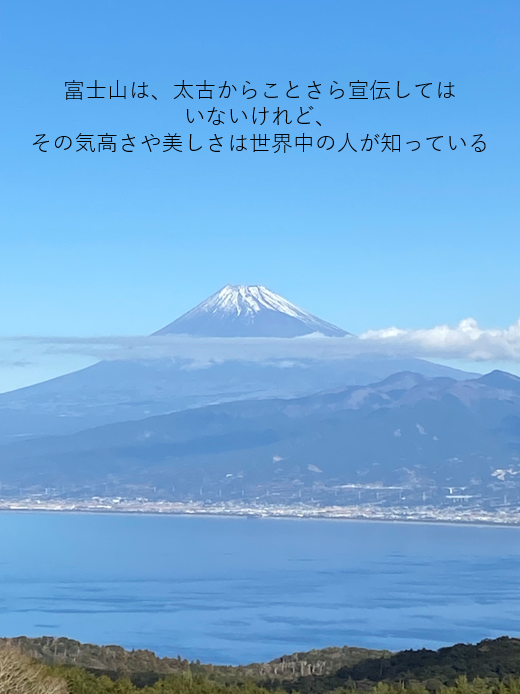

身近にあると気付かないもの

学校長 岡田 哲男

関西育ちの私にとって、かつて富士山はめったにお目にかかれない特別な山でした。博士課程を修了して職を得て以来、気象状況に恵まれれば何時でも見ることができる場所に住み、富士山は日常的な景色の一部になりました。とは言え、今日はきれいに見えるかな、雪は増えただろうかなどと、今でも朝一番にその姿を確認します。富士山周辺の地域で生まれ育った人にとって、富士山がそこにあるのは当然なのかもしれませんが、私だけでなく多くの人にとって富士山は別格です。富士山ほどのビッグネームでなくてもそれぞれの地域独特の景色は必ずあります。食べ物でも似たようなことが言えるでしょう。地元の人には当たり前で珍しくない食べ物でも、初めて触れる人には、他所では見ないその地方独特の食文化と感じる例は少なくないはずです。

高専についても同じことが言えるでしょう。外から見るとよくわかるのに、中にいると実感できない魅力や課題がたくさんあります。留学する、旅行する、高専以外の進路を選んだ友人と話すなど、外の世界を知る機会はたくさんあります。高専の長所、短所、特徴などに気付くためにも、外に意識を向けてみませんか。

副校長から

「当たり前」再考

副校長 稲津 晃司

感染症拡大の下で制約を受けた学生の皆さんの成長を取り返すべく、本校は多方面から協力を受けながら、学修をはじめとする活動のための環境整備を続けています。多くの皆さんが応えるかのようにコンテスト等で頑張り、成果を収めていることは素晴らしいです。クリエイティブ・アトリエなどの施設や設備で教職員のサポートを受けて皆さんは活動したことでしょう。この環境を大いに活用し、学内外での活発な活動が当たり前になってほしいと願います。一方でこの環境を当たり前に思ってしまうと、活動が形式的になるなどして停滞することが懸念されます。与えられた環境を有り難いと捉え、より良い活動とそのための改善を含めた提案と実践を当たり前と思ってほしいです。

この「当たり前」、いくつかの意味で用いられますが、その一つは英語でobvious、「明白な」です。今年度整備した環境の一つは、全棟の階段灯のセンサーライト化です。日が短い冬期などで足元の安全を「明白にする」もので、本校創立60周年寄附金を活用させていただきました。御礼方々ご報告します。

校長補佐から

一年を振り返って

校長補佐(教務主事) 芹澤 弘秀

今年度の大きな変更点として新教務システムの導入があげられます。不具合修正等で運用が大変遅れておりましたが、10月末までには全クラスで説明会を終え、定期試験の成績を学生自身で閲覧できる状態となりました。成績通知書(郵送)よりも早く結果がわかり単位取得状況を常時把握できるため、履修計画や勉強方法の見直し・改善等に活用できます。2年特別研修(県内1日)と4年キャリア研修(全クラス2泊3日はコロナ後初)を今年度も実施でき、特に進路選択を目前に控えた4年生にとって大変有意義な研修になりました。その他、今年度は海外短期研修やコンテストへの参加が多くみられました。昨年度から始まった沼津高専チャレンジコンテスト(今年度も低学年生が多く参加)では、アイデア部門で7チーム、プロトタイプ部門で5チームが12月の本選に出場しました。学生の活動の場はコロナ前に比べると格段に増加しています。日々の勉強に加えて様々な活動への積極的な参加を期待しています。

今年1年を振り返って

校長補佐(学生主事) 佐藤 誠

今年度は、ほとんど制約のない学生生活が実現できたのではないかと考えています。脱コロナは十分に実現され、新たな学校生活に向けて学生たちが活発に動き出しているという実感を持っています。いろいろな分野での学生たちの活躍は学校生活全体を活性化してくれると考えています。学生たちには、自分の得意分野を見出し、その分野で自分の実力を発揮してほしいと考えています。それぞれが自分の個性を発揮することで、工業高専という枠を超えた新しい沼津高専の校風が築かれるのではないかと思います。学生委員会を中心として教職員一同、学生たちの活動をしっかりとサポートしていきたいと考えています。保護者の皆様も学生たちの活動を温かく見守っていただければと思います。また、学生活動に関する様々な提案がありましたら、前向きに検討させていただきますので、ぜひ教育後援会を通じて連絡していただければと思います。

寮生別三日、即当刮目相待

校長補佐(寮務主事) 永禮 哲生

令和6年11月23日に今年度寮務主事の佐藤崇徳先生が急逝されました。佐藤先生のご冥福をお祈りするとともに、前主事が賜りましたご厚情に心より感謝いたします。後任として昨年度まで寮務主事を務めておりました小職が寮務主事に就任いたしました。就任直後から寮長選挙や役員選考など来年度に向けての準備が始まりましたが、そこで強く感じたのは役員寮生たちの成長でした。昨年の同じ時期に今年度の役員を選考し、佐藤先生に引き継いだ際に、「この役員たちで大丈夫かな?」という不安も正直少しありました。しかし、数カ月ぶりに寮の運営に戻ってみると、役員たちは大いに成長し、急遽主事の任に就いた私への気遣いまでしてくれました。教育寮として教職員も寮生の支援はしますが、実際に寮を運営しその中で成長するのは寮生自身です。不測の事態であるからこそかもしれませんが、今年度役員達の成長と来年度の役員達への不安も不要だと実感することが出来ました。

ワクワクする地域連携

校長補佐(研究主事) 竹口 昌之

年度初めの高専だよりにて岡田校長は“地域貢献とは何でしょうか”と問いかけ、地域に貢献するためには地域外のことを知ることが必要であると述べております。校長からの問いに、地域連携を担当している私たちは令和6年11月に長岡高専の地域連携の取組を学ぶ講演会を実施しました。学生が地域企業の課題を解決!高専卒業後の転職支援!・・・そんなことできるの?!とワクワクしながら先駆的な取組を知る機会となりました。私は数年前に和歌山高専に1年間勤務し、地域資源を活用した公開講座や体験実習入試制度など本校にはない取組を体験し、ワクワクしました。積極的に学外に飛び出し、社会に触れ、社会の課題を“体験”をもって理解し、解決に向けて考え抜くことがこんなに面白く、さらに考え抜いたことを実行することで社会も変わっていくことにワクワクを感じております。学生のみなさん、学外実習、専攻科実習、各種コンテスト、共同研究への参画など本校には社会と連携する機会が多数あります。失敗を恐れず、地域連携を通してワクワクしませんか。

令和6年度を振り返って

校長補佐(専攻科長) 大庭 勝久

今年度も本校専攻科における教育・研究活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。令和7年2月現在における専攻科の在籍学生数は、1年生25名、2年生31名の計56名であり、4月には27名の入学者を迎える予定です。

本校専攻科の特色である長期学外実習は、1年次の10月初めから1月末までの約4か月間にわたり、大学や企業などで実施されました。今年度から静岡大学理学部化学科での受け入れが始まり、初年度は3名の学生が工学分野とは異なる理学分野での実習を経験しました。

また、課題解決型の専攻科実験では、環境エネルギー工学コースにおいて、企業および行政機関と連携し、「災害時物資輸送のための無人航空機向けコリドーの探索」に新たに取り組みました。

今後も技術者教育の改善に努め、専攻科生にとって充実した学修環境を整備してまいります。ご理解とご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

一人ひとりが輝ける「場」作りを目指して

校長補佐(ダイバーシティ担当) 芳賀 多美子

「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)」は、個々の違いを受け入れ、認め合い、生かしていくことを意味します。この理念を踏まえ、沼津高専は個々の能力を最大限に発揮できる体制作りを目指しています。

まず、「高専における女子学生比率の向上」のための取り組み2点。

- 女子学生の活躍に関する広報(中学校訪問など)。

- 高専祭期間中「女子高専生による進路相談室」の開設。

来年度は、さらに多様な取り組みを検討中。女子学生比率が向上することで、学内の想定内外の変化を期待しています。

また、「教職員が安心して修業に臨めるよう、施設環境の整備を推進」する取り組みとして、来年度から交流スペース(尚友会館2階)の運用を開始します。教職員の元気Powerを養うことが目的ですが、所属・部署を越えた交流によって知見を深めることも期待されます。

魅力的な学び舎であるために、「学生のために」「教職員のために」何ができるかを問い続けていきたいと思います。

行事・コンテスト・その他イベント

研究発表

- 卒業研究発表

- 令和6年度卒業研究発表会を実施しました

- 専攻科研究発表

- 令和6年度専攻科研究発表会を実施しました

絆を深める体育祭

体育祭実行委員長 梅津 隆太郎

令和6年度体育祭実行委員長を務めさせて頂きました機械工学科3年梅津隆太郎です。

沼津高専の体育祭は他校と比べると球技がメインなので球技大会に近いものであることが魅力の一つとなっています。また、体育祭は年に2度行っており学校が始まったばかりの5月に一度、夏休みが開けた10月にもう一度行います。体育祭を行う目的の1つとして、クラスメイトとの仲を深めることがあります。1年生は集まったばかりのクラスでチームを組み1つの目標に向かって協力することで新しい仲間との絆を深めることが出来ると思っています。また、前期の体育祭は雨天のため全クラスドッヂボールのみとなってしまいました。そのため後期の体育祭は1年生にとって初めての他競技参加ができ、前回よりも楽しめ、クラスの仲をより一層深めることが出来たと思います。次回は学生の要望であるリレーなどを取り入れてより良い体育祭を目指していきたいです。

令和6年度高専祭 「前進」

高専祭実行委員長 佐藤 ふみ

今年のテーマは「前進」でした。このテーマのもと、私たちは試行錯誤を重ねながら準備を進め、多くの方々に楽しんでいただける高専祭を目指してきました。当日は、学生の発想力や技術力を活かした展示や企画が並び、多くの笑顔や驚きの声を目にすることができました。 しかし、この成功は決して私たちだけの力では成し遂げられませんでした。保護者の皆さまをはじめ、ご協力いただいた先生方、地域の方々、企業の皆さま、多くの支えがあったからこそ実現できたものです。この場を借りて、心より感謝申し上げます。 今回の経験を通じて、私たちは課題に向き合い、仲間と協力することの大切さを改めて学びました。この学びを活かし、これからもさらなる成長を目指して「前進」していきます。そして、来年以降の高専祭がさらに発展し、より多くの方に愛されるものとなるよう願っています。 今後とも温かいご支援をよろしくお願いいたします。

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2024全国大会 応援ありがとうございました

電気電子工学科3年 寺澤 朋樹

ロボコン部のAチームはロボコン地区大会で技術賞を獲得し、全国大会に出場することができました。

今年のロボコンのお題は「ロボたちの帰還」。ロボット(A)がロボット(B)を飛ばし、飛ばされた先でボールをロボット(A)に返し、箱を持ち戻ってくるというとても難しいお題でした。

Aチームは大型エアシリンダーでロボット(B)を射出し、そのロボット1台でボールと箱の任務を完了するロボットです。今年度はいつもより作業が進み、ロボットの改良や動作確認、操縦練習がたくさんできました。直前でロボット(B)がうまく飛ばくなる事件がありました。しかし、諦めず調整しました。試合本番では奇跡的に着地後全ての車輪が浮いてしまい、身動きが取れなくなりました。とても頑張ってきたので、とても残念でした。しかし、これはこれで良い経験だと思い、次の機会に生かしたいです。応援、支援くださった皆様、ありがとうございました。これからもロボコン部は頑張ります。

- ロボコン部

- ロボコン全国大会応援ありがとうございました

高専プロコンの魅力

制御情報工学科2年 藤田 康佑

高専プロコンは、全国の高専生が技術と創造性を競い合う場です。1990年に第1回大会が京都で開催されて以来、毎年異なる地域で実施されています。大会は課題、自由、競技の3つの部門で構成され、学生は独自のアイデアと技術を駆使して作品を制作します。特に課題部門では、毎年設定されるテーマに基づき、社会的課題の解決を目指した作品が求められます。例えば、第35回大会では「ICTを活用した環境問題の解決」がテーマとして掲げられました。また、競技部門では4月に公開されるルールに沿って行われる種目で、半年間勝てるように創意工夫の限りを尽くし、10月に行われる大会で各高専が戦います。2023年には対戦型陣取りゲーム、2024年には型抜きパズルが出題されました。さらに、本選では企業の担当者が来場し、学生の作品を評価する機会も設けられています。このように、高専プロコンは学生にとって貴重な経験の場となっています。

デザコン挑戦が教えてくれたこと

制御情報工学科2年 湯山 修恩

11月に阿南高専で高専デザインコンペティションが行われ、3Dプリンタ技術を競うAMデザイン部門に出場しました。チーム全員が3Dプリンタ未経験での挑戦で、指導教員のもとで基礎から技術を学びました。

しかし、本選が近づくにつれ、「より良いものを作りたい」という強い思いがぶつかり合い、一時は分裂の危機に陥りました。そこで、互いの意見を尊重しながら積極的にコミュニケーションを取ることを意識し、出発の直前になんとか作品を完成させることができました。

受賞とはなりませんでしたが、今回の経験を通して技術者は専門技術だけではなく、チームで協力し相手を理解する姿勢も求められると実感しました。今後も、沼津高専の教育理念である「人柄の良い優秀な技術者となって世の期待に応えよ」にもあるように、高専生活を通して技術を磨くとともに、技術者として必要な人間性も学べるように精進します。

英語プレコンに参加してみて

物質工学科2年 内田 弥玖

今回のプレコンでは、ジェンダーフリーに関する主張をさせていただきました。このテーマを選ぶことは、自分の声に向き合うためのチャレンジでもありました。日々の生活で感じた違和感を言語化することは日本語ですら難しく苦労しました。聞き手に誤解なく意見を伝えられるよう、先生方のアドバイスをもとに正しい言葉選びを心がけました。

今回は満足のいく結果とはなりませんでしたが、限られた時間の中で練習し、やり遂げられたことは大きな自信となりました。練習していてつらいと思ったことは一度もなく、自分が英語を話したり勉強したりすることが好きなのだと改めて実感しました。審査員の方々からいただいたフィードバックをもとに今後の英語学習にも力を入れていきたいと思います。サポートしてくださった先生方、本当にありがとうございました。

高専GCONで学び、成長した一年

電子制御工学科5年 和田 莉央 電気電子工学科3年 麦島 好美 電子制御工学科2年 岸本 真理子

高専GCON(高専GIRLS SDGs×Technology Contest)は、高専の女子学生を主な対象としSDGsをテーマにアイデアや技術力を試すことができる特別な場です。今年、初めてこのコンテストに参加し、多くの学びを得ました。私たちは、静岡県のオープンデータを活用し、見落とされがちな土砂災害リスクを可視化するマップの作成に取り組みました。最も印象に残っているのは本選でのプレゼン発表です。前日は何度も最終確認を行い、緊張しながら本番に臨みました。本番では、多くの企業の方々や他高専の学生から発表に関心を持ってもらい、様々な視点からのアドバイスをいただきました。自分たちのテーマが評価されていることを実感し、大きな励み、自信につながりました。この一年間の活動は、私たちにとって貴重な成長の機会となり、技術者としての新たな一歩になりました。興味のある後輩たちは、ぜひ挑戦してみてください!

「高専間防災ネットワーク」構築に向けて

制御情報工学科4年 内田 真菜

私はこの4年間、高専防災減災コンテストに参加し、地域の防災力向上を目指した活動を行ってきました。地域の防災上の課題をステークホルダーの皆さまからのヒアリングにより抽出し、「数学」と「デジタル」をキーワードにした解決案の提示と実践の他、全国各地にある高専の知見を共有し、平時も有事も相互に助け合うことが可能な「高専間防災ネットワーク」の構築を目標に掲げました。

1年目は先輩方のサポートに支えられて活動しましたが、2年目からは主体的に活動し、3年目にはリーダーを務め、4年目の今年はネットワークを活かした5高専協働による取り組みを実施するまでに至りました。コンテストでは一連の活動が評価され、防災科研賞やNHK会長賞を受賞することができました。

コンテストを通して仲間と協力する大切さを実感し、リーダーとしてチームをまとめる経験を積み、多くの人たちとの交流を経て視野が広がったこと等、自分を大きく成長させることができました。

学生会活動について(学生会長)

学生会って何やってるの?

物質工学科4年 青山 有希

私はこの一年がとてもドタバタした一年だったと感じています。というのも、前年度会長に引けを取らないぞという意気込みで挑戦していった結果、自分の能力と管理不足によって多方面に迷惑をかけながらも走りきったため、あっという間に感じました。これだけ聞くと学生会ってそんなに忙しいの?と思う方もいると思いますがそんなことはありません。基本的な活動は年度初めに行う1年生向けの「部活動紹介」、5月と10月にある「学生総会」と「球技大会・体育祭」、夏休みに入ってすぐにある「一日体験入学」、他高専に行ってレクリエーションや情報交換を行う「高専交流会」、例年出店でからあげや焼きそばを売る「高専祭」になります。年度末に近づくと、広報局は礎、会計局は会計書類の作成に毎年追われています。これに加えて、今年度は学生の声を聞き学校側と掛け合える「華の高専生活プロジェクト」、6月に学校中に貸し出し用の傘を置く「傘企画」、毎月沼津市で小学4年生から6年生を主に対象とした「少年少女発明クラブ」へのボランティアスタッフとしての参加、普段の運動不足のため死にそうになる「駅伝」など、様々なイベントを実施しました。これらの行事にはいつも”必ず参加!” みたいなことは言っておらず、手伝える人を毎回募って実施しています。このようなイベントは基本下級生に手伝ってもらいながらそのイベントのことについて流れなどを知ってもらい、次の年には企画にも加わってもらうという流れが理想的ですが、そういうわけにもいかないときが何度かありました。今の学生会には1年生が一人しかいないため、来年度はいまの1年生と新入生たちに学生会活動について知ってもらい、年度初めからイベントごとに参加してもらいたいと思っていますので、学生会スタッフの募集がかかった際には是非応募していただきたいです。

退職教員挨拶

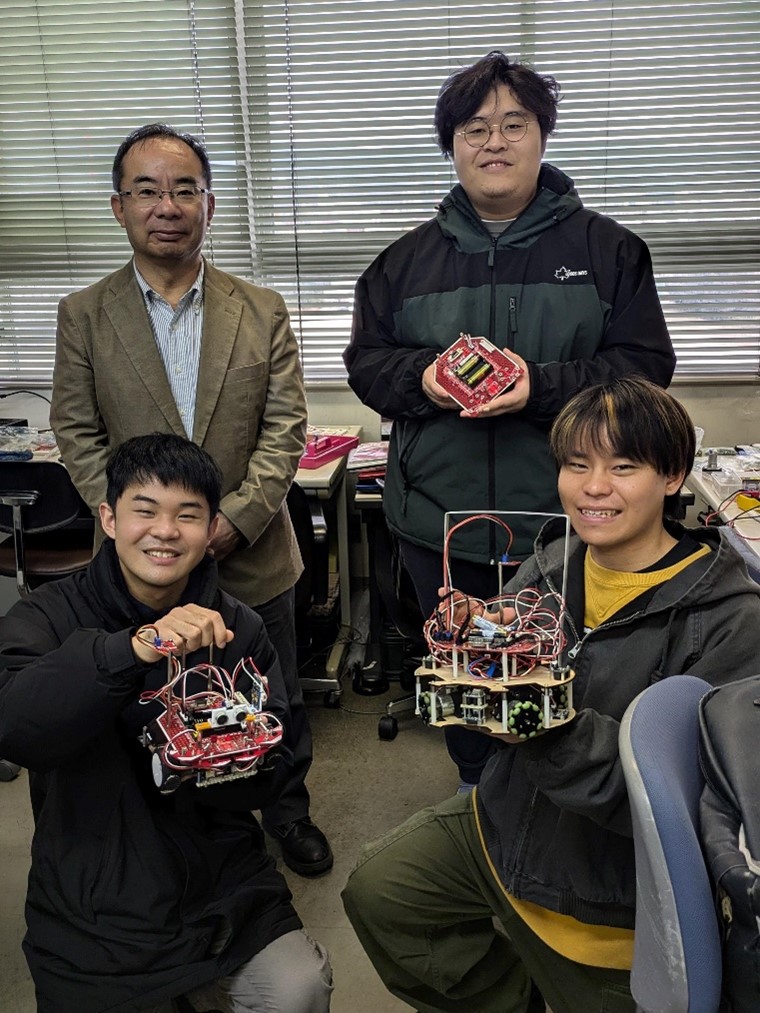

ロボットを題材とした教育を続けて

電子制御工学科 川上 誠

平成2年の1月に赴任したときは、電子制御の一期生がまだ卒業しておらず、同年の4月から卒研生を持つことになりました。今でも電子制御工学科の柱となっているMIRSに関連したロボットやセンサーの開発を卒研のテーマとしてきました。

何世代かのMIRSにかかわった後、他の研究室の先生と一緒にロボカップという競技会に参加するようになりました。小型のロボットがチームを組み、サッカーをする競技です。そのうち開発資金の潤沢なチームに太刀打ちできなくなりロボカップから撤退することとなりました。

平成20年にロボカップジュニアの活動を沼津市が始めることになり、そのサポートすることとなりました。ロボカップには年齢制限はありませんが、ロボカップジュニアは19歳以下しか参加できないという決まりがあります。次世代のロボットエンジニアの育成を担う活動ですから、高専が活動を支えることで興味を持った子どもが将来沼津高専に入ってくれたらという想いで今まで続けてきました。これまでに十数名の子どもが入学し、私の研究室にも入ってきてくれました。活動を続けて来てよかったと思う瞬間でした。

私はこの3月で退職し2年間の再雇用となります。あと2年はここで活動をして行けますが、後継者を探さないといけない時期になりました。今この活動には、本校のOBが数名と以前子どもが参加していたという保護者が数名かかわってくださっています。本校の教職員だけでなく、保護者の皆さまにもお手伝いいただければどんなに心強いかと思います。どうか皆さまのご参加をお待ちしています。

未知のことに挑戦する目をもって

制御情報工学科 宮下 真信

「研究とは挑戦である。学校では、与えられた問題を制限時間で如何にスマートに解くかで優劣が決まる。研究は問題をどのように探しだし設定するかが本質であり、スマートに答える必要は必ずしも無い。」と教えてくれたのは、大学時代の恩師です。“生後の発達期に神経回路の構造が自発的に形成される生物学的メカニズムを知りたい。願わくは神経の学習・記憶の統一理論を考えたい”という知的好奇心を満足させるScienceに魅せられ、NEC基礎研究所、理化学研究所、沼津高専と、挑戦したい研究ができる環境を求めて、産官学の研究機関を渡り歩いてしまった気がします。学生には工学的に役立つ研究はあまり教えられなかったと反省していますが、大学進学後も共同研究を続け、一緒に渡米して神経科学の国際会議で発表したことなどは、高専ならではの教育の賜物と感謝しています。学生の皆さんには、工学分野でもその原理を探求して新しいパラダイムを開くことに挑戦して欲しいと願っています。

寮生と共に

教養科 川口 喜弘

令和4年赴任時はコロナ禍で学生寮の伝統は断ち切れ、寮行事や点呼方法も定まらない状態でした。目標を寮復活の3年間と定め、寮長を頭に400人の寮生と共に協働し寄り添い、今では寮の不自由さを楽しむ余裕が少しずつ生まれてきたのではないかと思います。寮生には何事も迷ったら喜んでもらう、喜ぶ意識を持って挑戦すること、前向きな失敗はもう一方の道に進む道標を示してくれる、しかし同時に誠意ある言葉・態度・行動を敏速に行うことが重要と伝えてきました。世間は契約社会で競争に勝ち抜くことが必要です。その時には学生寮で培った仲間の存在は財産であり勇気づけてくれます。また健康であることも目標達成の近道となるでしょう。皆さんのご活躍を楽しみにしています。

3年間の短い期間でしたが、寮務主事永禮先生、11月惜しくも道半ばで亡くなられた佐藤先生をはじめ先生方、寮事務職員そして寮生諸君と保護者の皆様方からの温かいご支援に大変感謝致します。ありがとうございました。

卒業生・修了生から

学生生活ですべきこと

電子制御工学科5年 武田 巧達

学生生活を振り返った時に考えてしまうのは自分はやるべきことができていたのか、というものです。同じ学校で5年を過ごした同級生でもやってきたことは人それぞれでした。選択を後悔する人も多くいたと思います。高専での生活に満足し、心残りのない人でも「学生生活でやるべきことができたか」と言う質問にはNoと答える人が多いでしょう。私にとっての学生生活でのやるべきだったことはやりたいことだったと思います。勉強や実習などもやりたいだけできたと実感しており、できなくて後悔したことは大抵はやりたかったことでした。私個人はこれからの人生でもやりたいことをやるべきことだと信じて生きていきたいと思います。それはやるべきことが人それぞれで異なると考えているからです。今やるべきことがわからないという人はやりたいことをやってみてください。後悔がなければそれはやるべきことだったと言えるはずです。

知恩・感恩・報恩

専攻科2年 加納 匠

工業高校から沼津高専へ編入して4年の月日があっという間に過ぎ去り、卒業の日が訪れました。沼津高専での4年間を振り返ると、非常に有意義な学生生活だったと感じています。学業はもちろんのこと、友人との楽しい時間や趣味の活動など、様々なことに努力することができました。

初めて沼津高専の教室に足を踏み入れた時は、期待と緊張で胸がいっぱいでした。しかし、すぐに高専生の輪の中に溶け込むことができ、自分も高専生になれたのだとほっとしました。専攻科では、友人と釣りやラーメンを食べに行くなど、様々な学生らしい生活を送ることができ、何物にも代えられないかけがえのない思い出となりました。もちろん遊ぶことだけでなく、専門分野に集中した講義と研究活動も行うことができました。これらの学習を通じて得られた知識とスキル、メンタルのタフネスは、今後続いていく研究活動においても非常に重要な基盤になると確信しています。

4年間を通して、言葉で表しきれないほどの楽しかったこと、辛かったことなど多くの経験がありました。これらはどれも友人や先生など多くの人との出会いと家族の支えがあったからだと感じています。

今後も出会いに感謝し、恩に報いることができるように日々精進していこうと思います。4年間ありがとうございました。

同窓会から(同窓会会長)

同窓会理事会の開催

同窓会長 長岡 善章(機械工学科20期卒)

先日、同窓会理事会と新入理事歓迎会兼懇親会が開催され、活動報告や新たな取り組みの共有を通じて今後の方向性が議論されました。理事会では、経済的困窮学生への奨学金の支給状況、女子学生向け備品設置や校内緑化推進、全国大会出場選手援助などの活動報告が行われました。懇親会では学校側の近況報告や、参加者全員が一言ずつ発表し、交流を深めました。多くの参加者が集まり、有意義な時間を共有しました。

新理事も3名参加し、現在の取り組みについて発表、非常に頼もしく感じました。同窓生からは学校のことへの質問や、学校や現役学生のことを気に掛ける発言も多数あり、同窓生の多く、特に同窓会理事会などに足を運ぶ同窓生は沼津高専へ深い思いを持っていると感じました。

この思いを受け、同窓会としては、さらに学生と学校のサポートをしていきたいと思っています。